介護保険制度は、介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるためのしくみです。

介護が必要となった高齢者の方のみでなく、介護されるご家族の方にとっても大変重要なしくみです。

「介護保険制度」は、介護に必要な費用を給付し、適切なサービスが受けられるようにサポートする保険制度で、ご本人の自立支援と介護するご家族の負担を軽減することを目的としています。

高齢化の中で、親や兄弟にいつ何時介護が必要になる事態が生じるかもしれません。

そんなとき時、介護保険制度の仕組みやサービス、費用等を知っていれば適切に安心して対応することができます。

当記事では、最低減知っておくべきことをご紹介します。お役に立てれば幸いです。

目 次

Ⅰ.介護保険制度の目的としくみ

1.目的:社会全体で介護を必要とする高齢者を支える

介護保険制度は、「介護が必要となった高齢者を社会全体で支える」ことを目的として2000年にできました。

高齢で介護が必要となった時に「適切な介護サービスが受けられる」ことを目的とした制度です。(以前は市町村が指定したものしか受けられなかった)

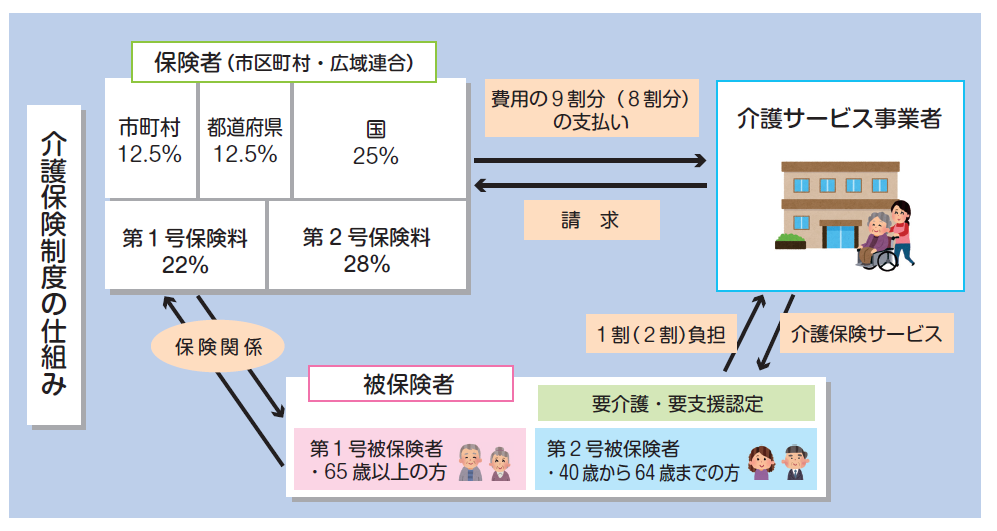

介護保険制度は、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するため、住居地の市区町村が「保険者」(運営主体)となり、40歳以上の地域住民が「被保険者」となって地域連携の介護サービスを充実させるしくみになっています。

2.財源:40歳以上被保険者の保険料と国・地方拠出の折半

介護保険制度は、「40歳以上の被保険者が収める保険料」と「国・地方の拠出」の折半負担の財源で、「65歳以上の被保険者」(65歳未満は特定疾病などに限定)が、原則「1割負担」で介護サービスが受けられるしくみになっています。

| 財源は、40歳以上の被保険者が払う保険料とそれに見合う国・地方(県)の拠出で賄う

「40歳以上の保険料」:「国・地方の拠出金」=1:1 |

3.介護保険事業の運営構成

介護保険は、「国」が制度の運営方針や制度改訂を行い、その指針に従って「都道府県」は「市町村」を指導援助、実際の運営は、「市町村」が保険者として、被保険者の要介護・要支援認定等の管理や把握、保険給付を行ったり、サービス事業者の審査や事業計画を立てたり、財政運営をしたり、住民の窓口を担っています。

従って、介護保険の事業運営の構成は、以下のようになります。

| 保険事業の運営 | 区分(役割) | 当事者 |

| 運営主体 | 保険者 | 市区町村が担当 |

| 加入者 | 第1号被保険者 | 65歳以上の市区町村住民 |

| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の市区町村住民 |

4.介護保険サービスの種類

介護サービスは、「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着サービス」に3分類されます。

| 居宅サービス | 現在の居宅に住んだまま受けられる介護サービスです。 |

| 施設サービス | 「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」に入所して受けられるサービスです。 |

| 地域密着型 サービス |

身近な地域で生活し続けられるように事業所のある地域の住民が受けられるサービスです。 |

1)「居宅サービス」

現在の居宅に住んだまま受けられる介護サービスです。

| 類型 | サービス名 | サービス内容 |

| 訪問型サービス | 訪問介護 | 「ホームヘルパー(介護職員初任者研修終了)」が自宅を訪問し、「身体介護」(排せつ、食事、入浴など)や「生活援助」(調理、洗濯、買い物、掃除など)などの「日常生活の支援」を行う。通院の移送等も可能。なお、「医療行為」と「日常生活の範躊を超える介助」はできない。 |

| 訪問看護 | 「看護師」が自宅を訪問し、医師の指示に基づいた療養上の世話や診療の補助を行う | |

| 訪問入浴介護 | 「介護スタッフと看護師」が浴槽等を持ち込み、自宅で入浴介助を行う | |

| 訪問リハビリテーション | 「理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門家」が自宅を訪問し、日常生活の自立や心身の機能回復や維持のリハビリを行う | |

| 居宅療養管理指導 | 「医師や薬剤師、管理栄養士、看護師など」が、本人や家族に必要な指導などを行う | |

| 通所型サービス | デイサービス | 「施設に通い」、食事や入浴などの日常生活の支援を受けたり、機能の維持・向上のための訓練を受けたりする |

| デイケア | 「病院や診療所、老人保健施設などの施設に通い」、機能を維持・向上をするための訓練や日常生活の支援などを受ける | |

| 短期滞在型サービス | 短期入所生活介護 | 「一時的に」特別養護老人ホームなどに入居し日常生活の支援や機能訓練などを受ける。家族の負担軽減に有効。 |

| 短期入所療養介護 | 病院や介護老人保健施設などに「一時的に」入居し、医療や看護ケア、機能訓練などを受ける。家族の負担軽減に有効。 | |

| 特定施設入居者生活介護 | 「介護付き有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの入居者」が、施設が行う介護や日常生活上の世話などを「介護保険で」受けることができる | |

| 福祉用具 | レンタル事業 | 介護ベッド、車イスなどのレンタル(1割負担で) |

| 購入費 助成 |

入浴、排せつ関係具の購入費助成(年間10万円が上限) | |

| 住宅改修 | 補助金 支給 |

手すり、バリアフリー、トイレ等改修(20万円迄) |

|

リンク

|

2)「施設サービス」

「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」に入所して受けられるサービスです。

| 特徴 | サービス名 | 入居基準とサービス内容 |

| 終身入居 | 特別養護老人ホーム(特養) | 「常に介護を必要とする方対象」の施設で、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話などを受けることができる。 原則として、「要介護度3以上」が入居要件。 但し、要介護度1~2の方は、やむを得ない理由などで入居できる可能性もある。 |

| 期間限定入居 | 介護老人保健施設(老健) | 「在宅復帰を目指している方を対象」とした施設で、医療や介護、リハビリなどが受けられる施設設です。3か月が限度。但し、期間を開ければ再入居は可能!(従って、3か月施設サービス利用、3か月自宅でデイサービス等利用、再度施設サービス3か月利用等で繋げていければ家族の負担軽減に繋がる)

「要支援1~2の方」は利用することができません |

| 療養期間⇒廃止し「介護医療院」へ転換 | 介護療養型医療施設 ⇒介護医療院 |

「長期に亘って療養が必要な方」を受け入れる施設です。(普通、入院先病院での療養が長引けば病院で紹介されます?)必要な医療や介護、リハビリテーションなどを受けることができます。

「要支援1~2の方」は利用することができません なお、「介護療養型医療施設」制度は廃止され「介護医療院へ順次移行中。 |

| 指定有料老人ホーム | 特定の指定を受けた有料老人ホーム | 介護保険適用の施設サービスに該当しません。但し、自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている有料老人ホームは、「介護付き」と呼ばれ、介護サービスに介護保険が適用され、提供される介護サービスのぽとんどを「定額制(包括報酬)」で受けられる。 |

|

リンク

|

3)「地域密着サービス」

身近な地域で生活し続けられるように事業所のある地域の住民が受けられるサービスです。

| 類型 | サービス名 | サービス内容 |

| 居宅サービス | 小規模多機能型居宅介護 | ・施設へのデイサービス(「通い」)中心に、スタッフの自宅への「訪問」や短期間の「宿泊」も組み合わせた支援を行うサービスです。「通い」はおおむね15名以下の小人数定員となっており、家庭的な環境で過ごすことができます。

・利用料は介護度による定額制で利用できる事業所は一か所に限定。ケアマネージャーも事業所に在籍するケアマネージャーに変更。 ・「要支援1・2」でも、介護予防として利用可能 |

| 居宅サービス | 看護小規模多機能型居宅介護 | ・小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」が加わった介護と看護が一体となったサービスです。 看護師が配置されるため、医療ケアが必要な人に向いています |

| 訪問型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ・日中夜間を通して24時間365日体制で利用者の状態に合わせて、定期的に訪問したり、必要に応じて介護や看護のサービスを提供します。 |

| 訪問型サービス | 夜間対応型訪問介護 | ・夜間の定期巡回による訪問介護と利用者の要請による随時訪問介護。端末を設置し通報に対応するサービスも提供。 |

| 通所型サービス | 地域密着型通所介護 | ・利用定員18名以下の小規模な通所介護(デイサービス)で、通常のデイサービスと同様の食事、入浴、レクや機能訓練などをサービスを行います。 |

| 通所型サービス | 認知症対応型通所介護 | ・認知症高齢者を対象とした通所サービスで、定員12名以下の少人数で家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、レクや機能訓練などをサービスを行います。

・「要支援1・2」でも介護予防として利用可能 |

| 施設サービス | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ・認知症高齢者が5~9人の少人数で利用者が家事を分担するなど共同生活をしながら日常生活の支援や機能訓練のサービスを受ける。

・「要支援1」は利用できないが、「要支援2」は、介護予防として利用可能 |

| 施設サービス | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ・入居定員が30人未満の軽費老人ホームや有料老人ホームのうち、指定を受けた施設で、日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。 |

| 施設 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | ・定員が30人未満の「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」です。

・「特老」と同様に、常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練などを行います。 |

|

リンク

|

Ⅱ.介護保険料の負担基準と徴収のしくみ

1.40歳以上の全国民が被保険者となって負担する

介護保険は、加入者(被保険者)の保険料を重要な財源とし、40歳以上の全国民が被保険者となり負担します。

1)被保険者区分

被保険者のうち、介護を必要とする可能性の高い「65歳以上」を「第1号被保険者」、それを支える現役世代の「40歳以上65歳未満者」を「第2号被保険者」として区分されます。

| 65歳以上の全国民 | 第1号被保険者 |

| 40歳以上~65歳未満の全国民 | 第2号被保険者 |

2)介護保険の保険料徴収窓口

被保険者は、65歳以上の高齢者を「第1号被保険者」、40歳から64歳までの現役世代を「第2号被保険者」として区分されますが、それぞれには、「会社員で会社健保に加入している方」と「自営業などで国民健保に加入している方」とがあります。

〈加入健保〉

| 会社勤務 | 自営業や無職 | |

| 第1号被保険者(65歳以上) | 会社健保に加入 | 国民健保に加入 |

| 第2号被保険者(40歳~64歳) | 会社健保に加入 | 国民健保に加入 |

〈介護保険の徴収窓口〉

介護保険料は、最終的には市区町村の介護保険へ納入されますが、被保険者からの徴収は、会社員の場合は、健康保険組合等が、自営業等国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険がそれぞれの医療保険の徴収に合わせて介護保険料を「代行徴収」します。

但し、65歳以上の第1号被保険者については、会社員であろうと自営業であろうと全て年金からの代行徴収となります。

| 年齢区分 | 被保険者区分 | 所属 | 徴収(天引き)窓口 |

| 40歳~64歳 | 第2号被保険者 | 会社員 | 健康保険料と併せて健保組合等が代行徴収 |

| 自営業等 | 国民健康保険料と併せて国民健康保険が代行徴取 | ||

| 65歳以上 | 第1号被保険者 | 会社員 | 年金から代行徴収(健保組合等から分離) |

| 自営業等 | 年金から代行徴収(国民健康保険から分離) |

※代行徴収とは、市区町村に代わって徴収するという意味です。

3)それぞれの徴収窓口での徴収方法

〈第2号被保険者:40歳以上65歳未満〉

| 加入健保 | 徴収方法 |

| 会社健保加入者 | 介護保険料は、給与や賞与などを基にした標準報酬月額に介護保険料率を乗じた金額が天引きされます。 |

| 国民健保加入者 | 介護保険料は、国民健康保険料と併せて徴収されます。前年の所得に応じた所得割と世帯数に応じた均等割や平等割、資産割などで決められた金額が徴収されます。 |

<第1号被保険者:65歳以上>

| 加入健保 | 徴収方法 |

| 会社健保加入者 | 全て年金からの徴収となり、保険料は、前年度の所得による所得割と世帯数に応じた均等割や平等割、資産割などで決められた金額が徴収されます。 |

| 国民健保加入者 |

4)それぞれの窓口での介護保険料の算定及び負担方法(概略)

〈第2号被保険者:40歳以上65歳未満〉

| 加入健保 | 保険料算定方法 |

| 会社健保加入者 | ・介護保険料は、給与や賞与などを基にした標準報酬月額に介護保険料率(令和2年改定1.79%)を乗じて算定。 ・保険料負担は労使で折半 ・被扶養者(配偶者等)は負担なし |

| 国民健保加入者 | ・介護保険料は、前年の所得に応じた所得割と世帯数に応じた均等割や平等割、資産割などで算定。(料率等は各自治体で異なる) ・保険料は全額本人負担 ・被扶養者(配偶者)は世帯主の保険料に含まれる。(被扶養者が65歳以上の場合は、自分で納付する形になる。) |

<第1号被保険者:65歳以上>

| 加入健保 | 徴収方法 |

| 会社健保加入者 | ・介護保険料は、会社の健康保険料天引きとは切り離され、自分で納付する(年金から天引きされる) ・保険料は前年度所得により決定される |

| 国民健保加入者 |

|

リンク

|

2.介護保険料の算定方法(詳細)

保険料の決定方法を対象区分ごとに見ていきます。

1)第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

〈会社員(組合健保被保険者)〉

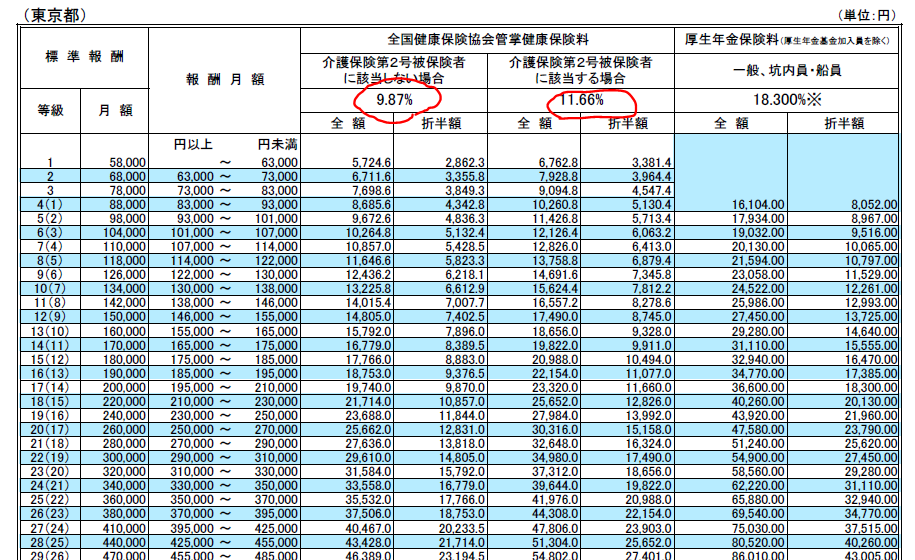

基本的には、標準報酬月額表に基づき算出されます。

下表は協会けんぽの東京都の月額表です。(地区によって差はあります)

組合健保も同様なテーブルで算定されます。(但し、組合によって差はあります)

下表では、第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料に含まれています。

介護保険料相当額は、下表の11.66%(第2号被保険者適用率)から9.87%(第2号被保険者以外適用率)を差し引いた1.79%が相当します。

〈自営業等:国民健康保険被保険者>

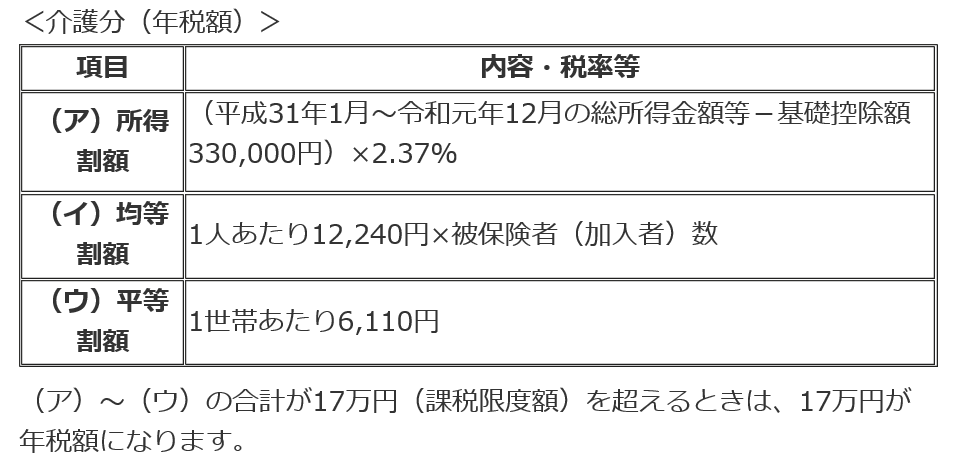

国民健康保険は、「医療分」と「後期高齢者医療支援分」と「介護保険分」で構成されます。

「介護保険分」は、40歳以上(第2号被保険者)のみが対象になり、下表の算式で「介護保険相当分」が決定されます。

※被扶養者(配偶者)の介護保険料は、均等割額で含まれることになります。

(例示:平塚市の場合)

ー試算例ー

前年度の所得が500万円で被扶養家族が妻1人であれば、次の計算により介護保険料は年間、約年間14万円となります。

| 所得割額:500万円-33万円×2.37%=11.07万円 均等割額:1.224万円×2人=2.448万円 平等割額:1世帯 0.611万円 合計:14.129万円 |

2)第1号被保険者(65歳以上)

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、会社員であろうと国民健康保険であろうと、全て年金から天引きされる徴収方法となります。

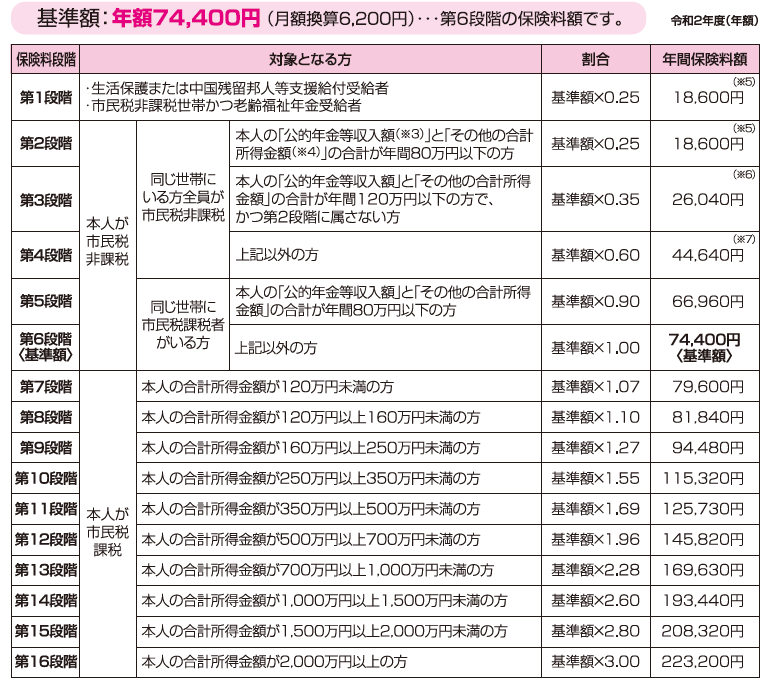

○保険料は「所得段階別介護保険料テーブル表」に当てはめ決定される!

65歳以上の保険料は、「前年の本人の合計所得」及び「世帯の所得」の状況により、ランク付けられた「所得段階別介護保険料テーブル表」に当てはめられて該当するランクの保険料額が決定されます。

「所得段階別介護保険料テーブル表」は、次の手順(①~➂)で各自治体で独自に設定されています。

①65歳以上の第1号被保険者全員で介護費用総額の22%を負担する(ルール)

| 介護保険の財源は、公費(国、都道府県、市区町村)5割、保険料5割とされており、保険料5割の内、第1号被保険者は22%、第2号被保険者は28%とされています。

つまり、65歳以上の第1号被保険者全員で「介護費総額の22%分」を負担するルールになっています。 |

②次に、65歳以上の第1号被保険者一人当たり負担すべき金額が「基準額」として決定される!

介護費総額の22%を65歳以上被保険者数で一人当たりに換算した額が、「基準額」となります。(3年に一度改定)

| 基準額=(介護費総額×65歳以上の負担割合22%÷65歳以上人数) |

➂この「基準額」を負担能力に応じた負担とするため、所得の状況による累進割り増しを用いて「所得段階別保険料額表」を作成(3年に一度改定)

一人当たりの基準額を「所得の負担能力」に応じて調整(負担能力のある世帯には割り増しを、そうでない世帯には軽減を)して設定されたのが「所得段階別保険料年額表」(呼称は仮称です)です。

※この「所得段階別保険料年額表」の所得段階は、地域によって区々です。しかし、大体は、次のような本人及び同世帯の所得状況によって段階づけられています。

| 本人及び世帯全員が非課税の場合・・・合計所得で3段階 本人が非課税で世帯に課税対象者がいる場合・・・合計所得で2段階 本人の所得が一定以上ある場合・・・本人所得で12段階 |

実際の所得段階表は次のようになっています。

[横浜市の実例]

注釈:保険料算定(テーブル当てはめ)に用いられる合計所得は、前年度の合計所得金額が用いられます。

年金や給与、不動産、配当、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額となります。

| (注)介護保険料の負担能力の捉え方は「収入重視主義」と思えます。

なぜならば、国民健康保険や他の算定に用いられる所得の捉え方は、実質所得(収入を得る為の経費などは除く)を重視したものですが、介護保険の場合、「収入額重視主義」ともいえるほど、収入から扶養控除や社会保険料控除さらに基礎控除すら認めないばかりか損失の繰越控除すら認めない捉え方となっています。 従って、確定申告で分離課税で損失の繰越や相殺をしても、介護保険算定のための所得は損失分を除く前の数字が用いられます。 参考:「確定申告で損しない為の留意点|住民税や社会保険料へのはね返り防止OK?」 「介護保険料算定は、国民健康保険料算定の場合と違って、過去の損失の繰越控除との損益通算は考慮されないため、今年度に発生した損益のみの所得認識となります。従って、過去の繰越損で損益通算されない形で介護保険料算定が行われることに注意が必要です。」 |

従って、前年度の総所得合計でランク表にあてはめて介護保険料が決定されることになります。

|

リンク

|

3.保険料額は「介護保険料額決定通知書」で確定

毎年7月上旬に、市区町村から前年の住民税所得にもづいて決定された「介護保険料額決定通知書」が送られてきます。

この通知により、年金等からの天引き額を確認することになります。

なお、介護保険料の支払い方法については、年金年額が18万円以上の場合は年金より天引き(特別徴収という)となり、18万円以下の場合は納付書(普通徴収)により個別に収めることになります。

|

リンク

|

Ⅲ.最後に

介護保険制度は、介護が必要となった65歳以上の高齢者の介護費用を40歳以上の被保険者と国・地方の拠出金で賄う仕組みです。

介護が必要となった場合、自立生活が続けられるよう必要なサービスを最大限に活用し、また、家族の負担が軽減できるよう介護保険の仕組みや利用方法等をよく知ってことが重要です。

なお、やむを得ず施設入居を選ばれる場合は、施設の状況やスタッフの対応等を実際に確認して進められることをおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーー

日々の活動を楽にして快適な毎日に!